副業って言葉をよく聞くけど、詳しくわからない

今は公務員をしているけど副業って言葉が気になる

副業って聞くと、パソコンをカタカタしてお小遣いを稼ぐようなものってイメージが湧いてきますよね。

最近では働き方改革や副業解禁しているところは増えてきています。副業をすることで別のスキルを磨くことができたり、その人自身のキャリアアップを目指したりすることができるからです。

結論を言うと、公務員の副業は「原則禁止」とされています。これを聞くと

じゃあ、副業はできないから本業だけに集中しよう

って思いますよね。

でも、公務員であっても副業について知ることや勉強することは社会の仕組みを知っていく上でとても大切です。今後の人生を豊かにする上でも必要な考え方になります。

副業について知っている人とそうでない人では働き方で差が開いていきます。

公務員という仕事の性質上、狭く深く専門的に仕事に従事するというよりも、広く浅く総合的な仕事が多いです。本業では広く全体の仕事をこなしながら、副業に関するスキルを磨いていくと専門的な分野にも詳しくなれます。

副業について知ることは「自分のスキル」を磨くことにもつながり、公務員としての仕事ぶりにも良い影響を与えてくれます。

でも、公務員は民間とは違って法律による制約があることは紛れもない事実。だから『法律を理解した上で、安全に行動するための基礎知識を身につけましょう』

この記事を読めば次の2つのことがわかります

- 副業とは何か

- 公務員としてできる副業とできない副業は何か

この二つです。

まずは、副業が禁止されている理由や背景について解説していきます。

公務員の副業が禁止される理由(地方公務員法)

皆さんご存知の通り、公務員は地方公務員法によって「副業は原則禁止」とされています。

理由は、公務員は「全体の奉仕者」であるため、特定の企業や個人に利益を与える立場になってしまうと公務での判断に影響があると考えられているからです。

また、公務員には守秘義務がありますから、公務員として知り得た情報を副業先で漏洩してしまう危険があります。それを未然に防ぐためでもあります。

公務員の副業は地方公務員法第38条に明記されています。

職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない

(地方公務員法より)

要するに副業は任命権者の許可がないとできませんよ。非常勤の人は大丈夫。

教員も同様に副業を禁止されていると思いがちですが、一定の条件を満たすと副業をすることが可能です。

特に、公立の学校か私立の学校なのかによって変わります。以下に公立と私立、雇用形態別に副業が可能かどうかをまとめました。

| 勤務形態 | 法的根拠・規制 | 副業の可否 | 備考・条件 |

|---|---|---|---|

| 公立学校教員(常勤) | 地方公務員法 第38条(営利企業等の従事制限) | ❌ 原則禁止(許可制) | 任命権者(教育長)の許可があれば一部可能。教育的・公益的な活動(講演・執筆・成年後見人など)は許可される場合あり。 |

| 公立学校教員(非常勤講師・再任用など) | 地方公務員法の適用あり(ただし一部除外規定) | ⚠️ 一部可能(自治体ごとに異なる) | 勤務時間・契約内容により副業制限が緩いケースあり。ただし営利活動は原則許可が必要。 |

| 私立学校教員(常勤) | 労働基準法/雇用契約(勤務規則) | ⚠️ 学校の就業規則による | 法的禁止はないが、学校法人の就業規則で「副業禁止」規定があることが多い。許可制または禁止制が一般的。 |

| 私立学校教員(非常勤) | 労働基準法のみ適用 | ⭕ 自由(契約による) | 授業単位の契約であれば、他校・他業種との掛け持ちが可能。複数校勤務も多い。勤務規則に副業制限がなければ原則自由。 |

| 公立学校 事務職員・教育委員会職員 | 地方公務員法 第38条 | ❌ 原則禁止(許可制) | 教員と同じく、公益性がある場合のみ許可対象。 |

| 国立大学法人職員/教員 | 国立大学法人法・国家公務員法(準用) | ⚠️ 許可制 | 教育・研究・社会貢献目的の兼業は許可されやすい。企業との共同研究などは手続きが必要。 |

公立なのか私立なのかによっても副業が可能かどうかは分かれてきます。私立は独自で就業規則を設定している場合が多いので、自分での確認する必要があります。

基本的に「常勤」の人であれば、公立でも私立でも許可が必要なケースがほとんど。反対に「非常勤」であれば基本的に副業することへのハードルはほぼないと言っていいです。

補足コラム:「営利企業」とはどこまでを指すのか

営利企業とは、財やサービスを生産・販売し、その対価として得た収益から利益を生み出すことを目的とする組織。

副業するときの注意点

公立学校の教員は、任命権者の許可を取ることができれば副業を始めることができます。しかし、以下の3点に違反しないことが前提とされています。

職務専念義務を損なわないこと(地方公務員法 第35条)

勤務時間中はもちろん、勤務外でも本来の職務に支障を与えないようにする義務。

副業に熱を出しすぎて、寝不足で出勤し業務効率が落ちてしまっては本末転倒です。

✅ポイント

- 勤務時間外に行う

- 本業に支障がでないようにスケジュール管理を徹底する

信用失墜行為の禁止(地方公務員法 第33条)

職員は、その信用を傷つけ、または職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

SNSでの発信やYoutubeへの投稿内容も対象となっています。職務上知り得た情報を不特定多数に向けて発信することは公務員という職の信用を失墜させることにつながりますので、細心の注意を払う必要があります。

副業内容に関係なく、情報を発信する行為自体に注意が必要です。公務員なので、一般職よりも高いモラルが求められるのです。

✅ポイント

- 発信・活動内容は公務員としてふさわしいものかを常に意識しておく

- 職務と関係する情報や内部の情報を公開しない

営利目的の範囲を明確にする(地方公務員法 第38条)

任命権者の許可を受けなければ、報酬を得ていかなる事業にも従事してはならない。」

- 「報酬を得る」とは、金銭・物品・広告収入など経済的利益が発生すること全般を指します。

- 教育的な活動(講演・教材制作など)でも、金銭の授受があれば営利従事扱いになる場合あり。

- 逆に、無報酬での地域活動・ボランティアなら原則OK。

✅ ポイント:

- 収益の有無を明確にしてから申請

- 家族名義・別口座でも実質的に本人の収入なら営利扱い

【注意点】

| 注意点 | 法的根拠 | 守るべきポイント |

|---|---|---|

| 職務専念義務 | 地方公務員法 第35条 | 本業に支障を出さない |

| 信用失墜行為の禁止 | 地方公務員法 第33条 | 発信・行動の社会的信用に注意 |

| 営利企業等の従事制限 | 地方公務員法 第38条 | 収益の有無を明確化・許可申請を徹底 |

教員・職員が実際に副業を許可される例

上で紹介した注意点を前提にしたところで、実際にどんな副業であれば許可がおりるのかを紹介していきます。

教育関連の書籍出版

教育関連の書籍の執筆に関しては副業として認められる可能性が高くなります。本屋さんに行っても、公立教員をしていて本を出版されている方も多数いらっしゃいます。副業としても過去に認められるケースが多いことから、申請が認められる可能性が高いと言えます。

もちろんこちらも「本業に支障が出ない範囲」で取り組むことが前提にあります。休日や平日の勤務時間外など、自分でスケジュール管理を徹底して活動を続けていく必要があります。

執筆活動は認められるケースが多いとは言いましたが、職務上知り得た情報や個人・勤務校や組織の内部情報を公開することは守秘義務違反になりますので、お気をつけください。

教員はそれぞれの教科の専門分野で執筆の依頼を受けることもありますが、「信用を傷つけない」「守秘義務を守る」「本業に支障が出ない範囲」という前提を守っているかどうかで許可を得られる可能性があります。

教育に関する講演活動

教育関連での講演活動も副業として認められやすいものの一つです。地方で教育に関する講演会に呼ばれる人もいます。しかし、講演内容が教育に関するものである方が許可を得られやすいでしょう。

小規模の不動産投資

公務員が不動産投資をする場合、3つの条件をすべて満たすことで、副業として認められることがあります。

- 5棟10室未満

- 管理を委託する

- 賃料収入が年間500万円未満

このような「小規模の不動産投資」は副業として認められますが、各自治体の教育委員会へ許可申請を出す必要があります。面倒がって出さない人もいるようですが、「申請を出して許可を得る」ことが正式な手続きの方法です。

手続きをせずに不動産投資をおこなうと戒告などの処分対象になることもありますので、注意しましょう。

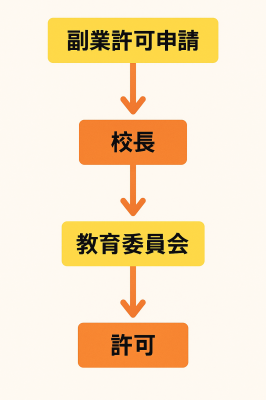

副業許可を申請する流れ

副業の許可を申請するまでの流れをめっっちゃ簡単にイラストにしました。

まずは、副業をしたい旨を勤務校の校長先生に相談・許可してもらう必要があります。いきなり自分で教育委員会に申請書を提出できるわけではなく、学校長を通して教育委員会に提出するという流れがあるのです。

✅審査で見られるポイント

- 勤務時間への影響

- 内容の公益性

- 金額の妥当性

申請するということは、教育委員会からのチェックを受けるということです。ここでも「信用を傷つけない」「守秘義務を守る」「本業に支障が出ない範囲」という3つの法律が遵守されているかを確認されます。

それ以外にも、内容が教育に関係する又は情報発信として適切であるかどうかも重要なポイントです。

無断で副業をすることのリスク

無許可で副業を行うと、一般的なサラリーマンよりも重い罰が下されます。

⚖️ 懲戒処分の分類表(地方公務員法 第29条)

| 区分 | 処分内容 | 主な理由・適用例 | 影響 |

|---|---|---|---|

| 免職 | 公務員としての身分を失う(クビ) | ・重大な服務違反(収賄、犯罪、無断副業など) ・勤務命令違反、職務放棄など | 最も重い処分。再就職制限あり。退職金減額・支給停止の可能性。 |

| 停職 | 一定期間、職務に就けない(1日~6か月) | ・長期の無断欠勤 ・勤務時間中の不正行為 ・無許可副業、体罰など | 期間中は給与が支給されない。職務復帰後も人事評価に影響。 |

| 減給 | 一定期間、給与の一部を減額(1/10~1/5など) | ・職務怠慢 ・服務規律違反 ・報告義務違反など | 期間限定。ボーナスや昇給にも影響。 |

| 戒告 | 文書・口頭での厳重注意(最も軽い) | ・軽微な服務違反や不注意 ・遅刻、軽い規律違反など | 身分は維持されるが、経歴に残り昇任に影響する可能性。 |

軽い気持ちで初めていても、無許可で行なっていればそれなりのリスクがのしかかっているということです。

懲戒以外の処分もまとめてみます。

💡 関連する「懲戒以外の処分」

| 区分 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 訓告 | 上司などによる口頭・文書での注意指導 | 懲戒処分ではなく指導扱い。履歴には残らないことが多い。 |

| 厳重注意 | 校長や教育委員会による注意文書 | 訓告より重く、記録が残るケースもある。 |

| 行政処分 | 職務上の資格停止・報酬停止など | 懲戒とは別に、職務遂行上の制裁措置。 |

懲戒にならなくても、これからの職歴に記録が残ることもあるので、絶対に法律を守るようにしてください。

以下に実際の懲戒の事例を挙げておきます。

🧩 教員の懲戒事例(具体例)

| 事例 | 処分 | 理由 |

|---|---|---|

| 無許可で副業(アフィリエイト収入あり) | 停職1か月 | 営利従事許可を得ず、継続的に収益活動を行ったため。 |

| SNSで不適切投稿 | 戒告 | 教員としての信用を損なう投稿内容。 |

| 授業中の体罰・暴言 | 減給・停職 | 児童生徒への指導行為が不適切と判断。 |

| 勤務中の私用外出 | 減給 | 職務専念義務違反。 |

| 飲酒運転 | 免職 | 社会的影響が大きく、公務員の信用を著しく損ねた。 |

✅ 一言でまとめると

懲戒処分は「公務員としての義務違反」に対する法的制裁。

軽い順に「戒告 → 減給 → 停職 → 免職」となり、

重大な服務違反(無断副業や信用失墜行為など)は重処分の対象になります。

自分の生活を豊かにしようと思って始めた副業なのに、法律を守らなければ大きな損失が待っていますので、十分に注意するようにしてください。

💡 公務員でも安全にできる副業アイデア(合法的範囲内)

書籍・教材制作

自分で作成したプリントや考えた教材などを発信することです。許可はもちろん必要になりますが、本業に直結する部分にもなりますので、許可がおりる可能性がとても高くなります。

講演・地域教育活動

地域の子どもや教師塾などでの講演をすることも一つの方法です。今まで働いてきた経験がありますから、講演や地域の活動に参加して収入を得るというのも一つの手です。収入を得る場合はもちろん許可をとりましょう。

資格講師・ボランティア指導

教員は資格が必要な職業です。教師専門の塾の講師やボランティアで指導する中で自分のスキルを磨いていくこともできます。こちらも申請が必要になりますが、許可がおりる可能性は高そうですね。

資産運用(株式・投資信託・不動産)など

投資は「労働による報酬」ではなく「資産運用による所得」だから、副業には当たらないというのが法律上の基本的な考え方です。

地方公務員法第38条では、副業(営利企業従事)についてこう定めています。

「職員は、任命権者の許可を受けなければ、

営利企業を営み、または報酬を得ていかなる事業・事務にも従事してはならない。」

つまり、「自分の労働や役職を通じて報酬を得る行為」が禁止の対象。

一方で投資は、働く代わりに「お金が自動的に増える仕組み」であり、労働行為ではないと解釈されます。

たとえば以下のようなケースは、法律上は副業ではなく資産運用に分類されます。

| 投資の種類 | 公務員法上の扱い | 理由 |

|---|---|---|

| 株式・投資信託 | ✅ 副業に当たらない | 株価変動による利益(配当・売却益)は「労働の対価」ではない |

| 債券・定期預金 | ✅ 副業に当たらない | 利息収入も資産運用による |

| 不動産投資(小規模) | ⚠ 条件付きで可 | 管理業務を自分で行うと「事業」扱いになるため注意 |

| FX・仮想通貨 | ⚠ 可だが注意 | 投機性が高く、勤務への影響や信用問題になる場合あり |

🧠 8. まとめ

公務員として副業で収入を得ようと考えるのであれば、法律を守りながら「社会的意義のある副業」を選ぶことが大切です。

そのためにも、自分の施設長や学校長、教育委員会・人事委員会への相談が “安全第一”。無許可で実行して大きなリスクを背負うよりも、まずは相談してみて、リスクを背負わないことを考えましょう。

最後に「副業は“禁止”ではなく、“ルールの理解”から始まる」ということを覚えておいてください。副業をすること自体を否定しているわけではなく、ルールに則った上で、収入を得る。というわけなので、そこは誤解なきように。

コメント