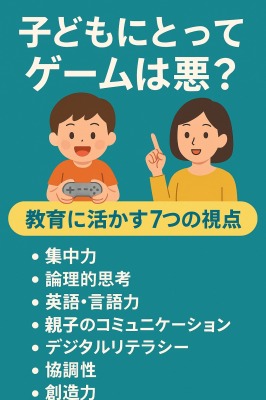

「ゲーム=悪」と決めつけていませんか?

「うちの子、ゲームばかりして困ってるんです」

保護者の方から、よく聞く悩みです。

ゲームは時間泥棒、成績が下がる原因、視力が落ちる…

そんなマイナスイメージが根強くあります。

けれど、

「ゲームは“悪”ではなく、学びの可能性を秘めたツール」

もちろん、使い方を間違えれば害になることもあります。

でも、それはテレビもスマホも同じ。

大切なのは「どう付き合うか」。

今回は、子どものゲームを教育に活かすための【7つの視点】

1. 集中力を高めるツールになる

子どもがゲームに夢中になっている姿を見たことはありませんか?

画面を見つめながら、集中してプレイを続けるその姿。

勉強ではなかなか見られない集中力が、

この集中力、実は学習にも転用できます。

たとえば、

- **「30分ゲーム→15分勉強」**

のようにセットで取り入れる - タイマーを使って時間管理のトレーニングにする

ゲームは、「集中状態を体験させるツール」

2. 論理的思考と問題解決能力が伸びる

戦略ゲームやパズルゲームでは、

- 敵の動きを読み

- 限られた資源を配分し

- 試行錯誤しながら正解を導き出す

これ、まさに論理的思考そのものです。

「なんでその操作を選んだの?」「どうすればうまくいった?」

自分の考えを言語化する練習にもなります。

ゲームを使えば、「思考→行動→振り返り」

3. 英語・言語力の自然な習得

最近の子どもたちは、

たとえば、

- 英語音声の海外ゲーム

- 英語表記のメニューや説明

- 外国人とのオンライン対戦

これらを通じて「意味を知りたい」「読めるようになりたい」

英語の授業よりも、「自分の好きなゲームから学んだ単語」

4. 親子のコミュニケーションが増える

「今日、どんなステージやったの?」

「その敵、どうやって倒すの?」

こんな会話が自然に生まれるのがゲームの良さ。

特に、小学生の中学年以降になると、

でも、ゲームが共通の話題になれば、会話のきっかけが生まれる。

一緒にプレイするのもOK。

YouTubeで子どもが好きな実況を一緒に見るのもOK。

**「ゲームがつなぐ親子の距離」**は、

5. デジタルリテラシーの基礎が学べる

今の子どもたちは、デジタルネイティブ世代。

将来はどんな職業についても、

ゲームを通じて、

- 操作スキル

- メニューの理解

- オンラインマナー

- データ管理

こうした基礎的なデジタルリテラシーが自然と身につきます。

「タブレットで遊ぶのが心配」という声もありますが、

今後はタブレットで学ぶのが当たり前になる時代。

早いうちから“正しい使い方”を覚えさせることが重要です。

6. 協調性と社会性が育つ

マルチプレイのゲームでは、

- 協力してステージをクリアする

- 役割分担を考える

- 相手の動きを読み合う

など、人とのかかわりを前提とした行動が求められます。

ここで育まれるのは、「自分勝手に振る舞っても勝てない」

現実社会と同じように、

7. 創造力や表現力を引き出せる

マインクラフトやあつまれどうぶつの森などのゲームでは、

- 街をつくる

- 家具を配置する

- 色や形を自分で選ぶ

といった「創造的な活動」が求められます。

これらは、アート教育や図工と同じように、

「この世界は、自分が作ったんだ!」という達成感が、

ゲームは“悪”ではない。「どう使うか」がカギ

ゲームを完全に禁止するか、それとも教育に活かすか。

それは親の姿勢次第です。

大切なのは、

- やりすぎを防ぐルール

- 内容の選び方

- 見守る姿勢

を整えたうえで、ゲームを「学びのきっかけ」として見直すこと。

子どもが夢中になれるからこそ、そこにこそ“伸びしろ”

よくある質問(FAQ)

Q. ゲーム依存にならないためには?

A. 時間を区切り、「やるべきことが終わってから」

Q. どんなゲームが教育向き?

A. マインクラフト、ピタゴラスイッチ的な物理パズル、

Q. 勉強よりゲームを優先してしまいます…

A. まずはゲームを“ごほうび”

おわりに

「ゲームなんて、教育に関係ない」

そう思っていた親御さんほど、

子どもたちが夢中になるゲーム。

そこには、大人が思う以上の教育的価値が眠っています。

だからこそ、**ルールと見守りのもとで“活用する姿勢”**

今ある「ゲームとの向き合い方」を、

コメント