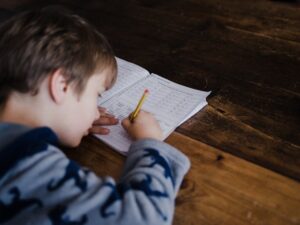

子どもが小学校に通うようになると心配事の一つに「宿題」があります

宿題をしない子どもには『どうして宿題をしないの?』と声をかけますよね

あの手この手でやる気を出せるようにするのは、親として当然の気持ちです

しかし、声をかけても策を講じても宿題をしたくない・やらない子にはどう接していけばいいのでしょうか

この記事では、宿題をしない子にどんな接し方がいいのか解説します

1、宿題をしないときは、あえて声をかけない

宿題をしていない姿を見て、声をかけたくなる気持ち、めっちゃわかります

そこをぐっと我慢して【あえて声をかけない】

そんなアプローチも大事です

宿題をしない、声をかける

でも、宿題をやる気配が全くない

そんなときに声をかけ続けるとどうなるのでしょう

「親も子どももイライラする」します

子どものときに周りの大人に『早く○○しなさい』と言われた経験って多いですよね

そのときに、「はい!わかりました!」って答えません

ほとんどが『いまからやろうと思ったのに…』です

その考えが頭に浮かぶと、だんだんやる気が失われていきます

やる気が失われると、本来の宿題をする目的からはどんどん遠ざかってしまいます

声をかけない理由1⃣:自立心を育む

自分で決めたことを行動にうつすことで自立心を育むことができます

大人でも人から指示された仕事より、自分で『やろう』と思って取り組んだ仕事のほうが達成感を感じることができますよね

それと同じです

宿題をしなくて困るのは親ではなく子どもです

まぁ、子どもがそれを感じるのはずいぶん先のことになりますが…

宿題ができていなくて学校で恥をかいたり、周りの友だちとの学力の差を感じたりする機会を待ちましょう

それが、子どもが自分から『宿題をやっといたほうがいいな』と思う瞬間なのです

その瞬間を積み重ねることが子どもの自立心を育むことにつながります

声をかけない理由2⃣:親と子のストレスを減らす

声をかけても宿題をしない

そんな姿を見ると、強く言ってしまいますよね

そして、強く言ってもすぐに宿題に取りかかるほど単純ではない・・・

そんなストレスを解消するために『声をかけない』のです

子どもに圧をかけて言うことを聞かせようとしても、反抗心が生まれてしまいます

そうするとさらに宿題を拒否するようになり、悪循環になります

目指すは『親も子どももイライラしない』です

声をかけない理由3⃣:子どもの主体性を育てる

子どもが自分で『宿題をする』と決断することが主体性を育てます

子どもが自分で『宿題をする』と決断することが主体性を育てます

その結果、答えをまちがえまくって宿題が返却されても子どもが自分で決断したことなので責任がうまれます

そのステップをふむことが、子どもの主体性を育てます

声をかけすぎてその機会を奪うことをないようにしてくださいね

2、声をかけないメリット

声をかけないことで不安に思うこともありますが、得られるメリットも少なくありません

メリット1:責任感が育つ

宿題をするしないで出た結果は、基本的に子ども責任です

宿題をわすれて先生に怒られても、学習についていけなくなっても、その責任は自分でとらなくてはいけません

それは、子どもが自分の行動の結果を学ぶ貴重な機会になります

この経験をくりかえすことが、責任感を育てることになるのです

メリット2:考える力が伸びる

「宿題をしないとどうなるのか」を自分で考える力が育ちます

『自分で』というところがポイントです

先のことに見通しをもって生活を送る力がついてきます

親があれこれとすることを指示してしまうと、子どもが考える時間を奪ってしまいます

考える力を身に付けることができれば、宿題だけでなくこれからの人生においても役立ちます

メリット3:親のストレス軽減

『宿題をさせないといけない』と考えるだけでもストレスです

声をかけないと決めることで、親の気持ちも軽くなります

3,声をかけない=放置 ではない

声をかけないと言ってきましたが、放置するのとはちがいます

放っておくのではなく『見守る』です

見守るポイントは

- 環境を整える

- ルールを明確にする

- 必要なサポートをする

の三つです

⑴環境を整える

声をかけないということは、声をかけなくても取り組める環境をつくるということです

宿題をする場所や時間を整えることは親の大切な役割なのです

『テレビの音を消す』や『スマホを目の届かない場所に移動させる』など物理的な邪魔を取り除いてあげましょう

⑵ルールを明確にする

『宿題が終わってからゲームをする』など、子どもにとっても終わりが明確にわかっているほうが宿題をすることへのハードルが下がります

ポイントは『具体的なルール』を『子どもと』決めることです

親が進んでルールを決めていくと子どもの思いが取り入れられず、結局ルールを守らずイライラすることになってしまいます

明確なルールを設けることで、子どもが自分で行動をコントロールしやすくなります

⑶必要なサポートをする

子どもが困っているときに完全に見てみぬフリでは放置しているのと同じです

必要なサポートができるように子どもの姿を見守ってください

サポートはしますが、子どもの自主性を尊重する形で行っていきましょう

『わからないところがあれば教えてね』と一言添えるだけで十分です

終わりに

宿題をしない子供に声をかけないという選択肢は、一見すると無責任に見えるかもしれません

しかし、子どもの成長を考えたときに、この方針は大きな効果を発揮します

親として子どもの成長を見守りつつ、必要なサポートをしてあげてくださいね

以上でーす

コメント